Tema del mese

Riabilitazione e FIL: riallineamento verso traiettorie di sviluppo tipico nello studio di un caso

Riabilitazione e FIL: riallineamento verso traiettorie di sviluppo tipico nello studio di un caso

Il Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) è definibile come una meta-condizione di salute che richiede specifiche cure pubbliche, educative ed attenzione legale. È caratterizzato dadisturbi cognitivi che possono essere eterogenei e che sono tuttavia accumunati dalla presenza di un Quoziente Intellettivo (QI) totale il cui punteggio è compreso tra 71 e 85 e da un deficit nel funzionamento personale, che limita le attività e la partecipazione sociale (Salvador-Carullaa et al., 2013). I bambini FIL possono presentare deficit cognitivi, impaccio motorio e difficoltà nel costruire relazioni affettive soddisfacenti, in un quadro che aumenta sensibilmente la probabilità di sviluppare patologie psichiche durante l’adolescenza e l’età adulta, ponendo questi soggetti ai margini dell’attività sociale (Emerson, Einfeld, e Stancliffe, 2010; Hassiotis, Tanzarella, Bebbington, e Cooper. 2011). Ad oggi, anche dopo l’introduzione del DSM5, il FIL rimane una categoria clinica scarsamente definita e marginale, per la quale non esistono piani diagnostici e terapeutici ad hoc (Cornoldi, Giofrè, Orsini e Pezzuti, 2014).

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di valutare gli effetti di un trattamento innovativo, intensivo ed integrato per i bambini con FIL, valutandone gli effetti sia sul funzionamento cognitivo-comportamentale sia sulla plasticità cerebrale nello studio di un caso.

Il caso esaminato è un bambino (A.B.) che proveniva dalla UONPIA del nostro Centro, con diagnosi di disturbi dell’apprendimento associati a FIL. La valutazione clinica evidenziava un’anamnesi ed un’obiettività neurologica negativa in assenza di comorbidità associate: neuropsichiatriche (ad es. ADHD e ASD); neurologiche (ad es. epilessia) e internistiche (ad es. diabete, ipotiroidismo). Il livello socio-economico della famiglia del bambino, misurato mediante l’indice di Hollingshead (Hollingshead, 2011), rientrava nella fascia media.

Figura 1. Rappresentazione grafica delle tempistiche delle valutazioni.

Come illustrato nella figura 1, all’età di 8 anni, durante la classe terza della scuola primaria, A.B. è stato sottoposto ad un trattamento riabilitativo intensivo ed integrato, per l'intero anno scolastico. Il trattamento era articolato su tre sedute quotidiane, focalizzate sul potenziamento neuropsicologico, psicomotorio e del pensiero narrativo. Le sedute venivano condotte da un’equipe multidisciplinare costituita da educatore, psicomotricista, neuropsicologo e psicoterapeuta. L’efficacia dell’intervento è stata indagata con una serie di valutazioni neuropsicologiche approfondite e con indagini strumentali (uno studio di risonanza magnetica – RM). Nello specifico, la batteria neuropsicologica prevedeva la valutazione del funzionamento intellettivo mediante una scala Wechsler (misura di outcome primario) e di altre funzioni cognitive e comportamentali (misure di outcome secondarie), mentre l’esame RM (misura di outcome surrogata) prevedeva uno studio morfologico convenzionale ed uno studio di connettività strutturale del Corpus Callosum (CC) tramite diffusione e ricostruzione trattografica del fascio secondo la parcellizzazione anatomica proposta da Lebel (Lebel, Caverhill-Godkewitsch, e Beaulieu, 2010). Lo studio RM si è concentrato sul CC essendo questo fascio cerebrale il più grande tramite di connessione intra ed inter emisferica con un ruolo cruciale in differenti abilità cognitive, emotive e motorie con impatto sul funzionamento intellettivo globale (Luders, et al., 2007; Navas-Sanchez, et al., 2013).

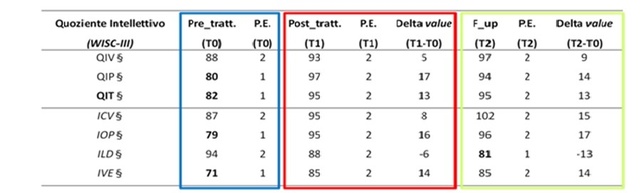

I risultati neuropsicologici hanno evidenziato, alla valutazione pre-trattamento, un funzionamento intellettivo caratterizzato da punteggi QI collocabili all’interno del range borderline, tra 1 e 2 deviazioni standard al di sotto della media (cfr. tab. 1 e fig. 2).

Tabella 1. Punteggi di A.B. ottenuti alla WISC III nelle valutazioni pre-trattamento (T0), post-trattamento (T1) ed al follow-up (T2). In grassetto sono evidenziati i punteggi ai limiti inferiori della norma. QIV = Quoziente Intellettivo Verbale; QIP = Quoziente Intellettivo di Performance; QIT = Quoziente Intellettivo Totale; ICV = Indice di Comprensione Verbale; IOP = Indice di Organizzazione Percettiva; ILD = Indice di Libertà dalla Distraibilità; IVE = Indice di Velocità di Elaborazione; § = punteggi standardizzati.

Figura2. Punteggi ottenuti da A.B. nei subtest alla WISC III nelle valutazioni pre-trattamento (T0), post-trattamento (T1) ed al follow-up (T2). In blu sono rappresentati i punteggi nel pre-trattamento, in rosso quelli emersi nel post-trattamento ed in verde quelli evidenziati al follow-up.

Nella valutazione post-trattamento, tali punteggi rientravano tutti all’interno del range normativo e rimanevano stabili al controllo a distanza (dopo un anno dalla fine del trattamento), ad esclusione dell’Indice di Libertà dalla Distraibilità (ILD). La batteria neuropsicologica di approfondimento (cfr. tab. 2), invece, mostrava alla prima valutazione punteggi patologici o borderline in prove di memoria, attenzione selettiva e di funzioni esecutive mentre le competenze linguistiche apparivano adeguate.

Tabella 2. Punteggi di A.B. emersi alla batteria neuropsicologica nelle valutazioni pre- (T0), post-trattamento (T1) ed al follow-up (T2). In grassetto sono evidenziati i punteggi ai limiti inferiori della norma o patologici. La batteria comprende alcuni test estratti dalla Batteria per la Valutazione Neuropsicologica in età evolutiva (BVN 5-11; memoria, fluenze verbali, denominazione), il Test delle Campanelle Modificato (TCM; attenzione selettiva), la Torre di Londra (TOL; funzioni esecutive) ed il Test Reception Of Grammar 2 (TROG 2, versione italiana; comprensione di frasi sintatticamente complesse). La valutazione del comportamento è stata effettuata attraverso il questionario Child Behaviour Check List (CBCL), somministrato ai genitori. * Punteggi espressi in Z-score; § Punteggi standardizzati. I punteggi al CBCL sono espressi in T-score.

Alla conclusione del percorso riabilitativo, i punteggi alla batteria mostravano un miglioramento a carico di tutte le funzioni indagate, ad eccezione della capacità di accedere al lessico su chiave semantica e fonemica, dove si evidenziavano ancora difficoltà. Quest’ultimo profilo cognitivo, ad esclusione della capacità di denominazione, si manteneva stabile alla valutazione di follow-up. Infine, le competenze comportamentali valutate mediante il questionario Child Behaviour Check List (CBCL) si mostravano nella norma e stabili nelle tre misurazioni.

Per quanto riguarda l’esame di RM, lo studio convenzionale evidenziava all’inclusione un quadro morfologico nei limiti di normalità per l'età. Differenze statisticamente significative in A.B. rispetto ad gruppo di controllo (N=15, comparabili per età e sesso ad A.B.), sono emerse, invece, dallo studio sul CC (cfr. fig. 3).

Figura 3. Immagini di trattografia del Corpus Callosum acquisite nel pre-trattamento (T0) e nel post-trattamento (T1).

Tali differenze riguardavano gli indici di integrità strutturale (anisotropia frazionaria, lunghezza e numerosità dei tratti) del CC, con particolare interessamento delle porzioni centrali del fascio. Nel post-trattamento queste differenze non erano più statisticamente evidenziabili e gli indici di integrità strutturale del CC si rivelavano comparabili con il gruppo di controllo. Nello specifico si assisteva ad un incremento dei valori di anisotropia frazionaria e della numerosità dei tratti ed ad una riduzione della loro lunghezza.

Riteniamo che A.B. sia inquadrabile in quella porzione di popolazione FIL cosiddetta “idiopatica”. Il bambino presenta, infatti, deficit multipli a carico della abilità cognitive (memoria, attenzione selettiva e funzioni esecutive) in un quadro clinico caratterizzato da una storia perinatale negativa, un livello socio-economico medio ed un quadro cerebrale nella norma. Secondo un recente studio osservazionale (Karande, Kanchan e Kulkarni, 2008), rientrano in questa categoria circa la metà dei bambini FIL, pertanto si comprende come sia importante implementare per questi soggetti trattamenti specifici (Salvador-Carullaa et al., 2013; Cornoldi, Giofrè, Orsini e Pezzuti, 2014).

Riteniamo che il trattamento cui è stato sottoposto A.B. sia un valido esempio in questa direzione. I risultati delle valutazioni cui AB è stato sottoposto hanno evidenziato, infatti, miglioramento del funzionamento intellettivo globale (outcome primario), incremento di specifiche abilità cognitive (memoria, attenzione e funzioni esecutive) ed anche una modificazione del substrato neurale di connettività strutturale (CC). Tali modificazioni dell’integrità strutturale del CC potrebbero essere strettamente correlate all'incremento del QI, in accordo con quanto riportato in precedenti studi (Ludes et al., 2007; Navas-Sanchez et al., 2013).

Concludendo, questo trattamento riabilitativo ha stimolato in modo significativo sia la maturazione del funzionamento intellettivo sia il riallineamento della connettività strutturale verso traiettorie tipiche. Si tratta tuttavia di dati preliminari derivati dallo studio di caso. In futuro, ricerche condotte su una numerosità campionaria più ampia potranno affrontare questa importante tematica che riguarda tutti quei bambini di cui recentemente è stato detto “are left in an undefined, often residual category” (Cornoldi, Giofrè, Orsini e Pezzuti, 2014).

Bibliografia

- Achenbach, T.M., e Rescorla, L.A. (2001). Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth and Families.

- Achenbach, T.M., e Rescorla, L.A. (2007). Multicultural Supplement to the Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles. Burlington, VT: University of Vermont Research Center for Children, Youth and Families.

- Cornoldi, C., Giofrè, D., Orsini, A., e Pezzuti, L. (2014). Differences in the intellectual profile of children with intellectual vs. learning disability. Research in Developmental Disabilities, 35, 2224-2230.

- Emerson, E., Einfeld, S., Stancliffe, R.J. (2010). The mental health of young children with intellectual disabilities or borderline intellectual functioning. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45, 579-587.

- Hassiotis, A., Tanzarella, M., Bebbington, P., e Cooper. C. (2011). Prevalence and predictors of suicidal behaviour in a sample of adults with estimated borderline intellectual functioning: Results from a population survey. Journal of Affective Disorders, 129, 380-384.

- Hollingshead, A.B.(2011). Four factor index of social status. Yale Journal of Sociology, 8, 21-53.

- Karande, S., Kanchan, S., e Kulkarni, M. (2008). Clinical and psychoeducational profile of children with borderline intellectual functioning. Indian Journal of Pediatry, 75, 795-800.

- Lebel, C., Caverhill-Godkewitsch, S., e Beaulieu, C. (2010). Age-related regional variations of the corpus callosum identified by diffusion tensor tractography. NeuroImage, 52(1), 20-31.

- Luders, E., Narr, K.L., Bilder, R.M., Thompson, P.M., Szeszko,P.R., Hamilton, L., e Toga, A.W. (2007). Positive correlations between corpus callosum thickness and intelligence. Neuroimage, 37(4), 1457-1464.

- Navas-Sanchez, F.J., Aleman-Gomez, J., Sanchez-Gonzalez, J., Guzman-De-Villoria, J.A., Franco, C., Robles, O., Arango, C., e Desco, M. (2013). White matter microstructure correlates of mathematical giftedness and intelligence quotient. Human Brain Mapping.

- Salvador-Carullaa, L., García-Gutiérrez, J.C., Gutiérrez-Colosíac, M.R., Artigas-Pallarès, J., García Ibánez, J., González Pérezg, J., et al. (2013). Borderline intellectual functioning: Consensus and good practice guidelines. Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 6(3), 109-120.